Verknüpfungen erstellen: Sprache als ethnologisches Denkmodell

Meistens gefallen mir die Sachen, die nicht stromlinienförmig dahgerkommen (mit Ausnahme der Faltbote). Genauso wie mich sperrige Dinge, Themen und Ansätze faszinieren, beeindrucken mich immer das entwerfen von Denkmodellen, die es einem einfach und in ihrer Plastizität leicht machen, komplexe Dinge einfach zu kapieren. Es ist die Verknüpfung von bisher Unverknüpftem, die meine Begierden weckt.

So hat mich bei der Abfassung meiner Doktorarbeit die open source Bewegung beeindruckt, wahrscheinlich auch, weil “die Bibel” dieser Leute “The Bazaar and the Cathedral” ist und mir der Bazaar mit der Liebste Aufenthalt in den Ländern ist, die ich so kenne.

Auch hat mich der Gedanke von Claude Levi Strauss sehr beeindruckt, der meinte Geschichtenerzähler könne man auch Bricoleur nennen: Bastler. Sie hätten einen Handwerkskasten von Anekdoten, Ideen und Erfahrungen, aus dem sie sich beim Bauen ihrer Geschichten bedienen und sich dabei nach dem Geschmack der Leute, für die sie Basteln richten. So bin ich durch viele andere Einflüsse zu einem Fan von Baukästen geworden. Baukästen haben den Vorteil, dass man immer wieder mal in den Baumarkt gehen kann und sich ein Teil dazuholt, mit dem man bisher nicht gearbeitet hat.

Ausgangspunkt für die hiesigen Überlegungen war der Umstand, daß ich nach einer Methode suchte, den Sozialismus der zwanziger und dreißiger Jahre in der Sowjetrepublik Turkestan zu beschreiben. Mir kam die Idee, dass alles was ich aus den Archiven der Museen herausholte keine Vergangenheitsbeschreibungen waren sondern Narrative. Schlüsselsituationen in der Zeit des Aufbaus des Sozialismus, zu denen man sich positiv zu verhalten hatte, wollte man Anerkennung im neuen System. Man mußte die Konterrevolution bekämpfen, mußte die Boden Wasserreform mitgestalten, der Kollektivierung voranhelfen, die Alphabetisierung der ländlichen Bevölkerung vorantreiben... Narrative hörten sich an wie Fälle in einem Deklinationsystem, welches ich dann “Die Deklination der Wirklichkeit” nannte. Aber andere Formen des Sozialismuses ließen sich aus dem Grammatischen Modell heraus erläutern: Konjunktiv (die Allgegenwärtige Lüge im System), Superlative (das Bilden von Heldenmodellen), Subjekte (fremde Aktivisten, die Familien, die kleinen Chefs) usw. Und das spannende daran war, man konnte mit der “Gramatik der Roten Zone” auch erklären, warum sovieles nach dem Zusammenbruch schnell aus dem Leben der Menschen ausgeschieden wurde, und warum sovieles immer noch in ihnen fortlebt: Sprachen kann man verlernen, aber Teile von ihnen bleiben länger im Gedächtnis.

''Nina nina, tam kartina eto traktor i motor''

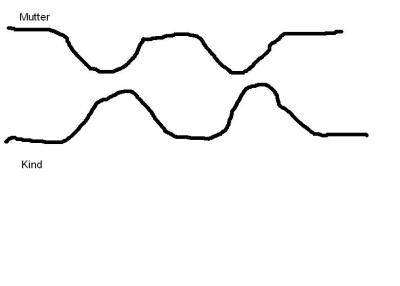

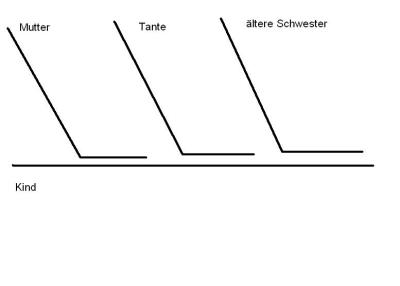

So und nun kommt der Punkt, auf den ich eigentlich zu sprechen kommen wollte: die Verknüpfung von Ethnologie und Sprache als Denkmodell. Eigentlich soll dieser Ansatz kein Oberlehrerepos sein, sondern die Einladung zum Mitdenken. Sprache ist eine der vielleicht dynamischsten Methoden Bedeutungen zu produzieren. Sie ist höchst individuell, kann aber ohne Sprachumgebung nicht existieren. Von einer Sprache gibt es mannigfaltige Varianten: Soziolekte, Dialekte, Creole, Pidgins usw. Sie zu produzieren ist ein indiviueller Schöpfungsprozeß, der aber vom Korrektiv des Kollektivs stark reglementiert wird. Sprache und ihre benutzung ist ein ritueller Akt, der Nähe wie Distanz erzeugen kann, je nach Intension des Sprechers.

Die Sprachwissenschaft und die Methoden, diese zu erklären, sind weit fortgeschritten. Sie blieben auf der Ebene der Kategorien ohne Konnotationen, keiner würde behaupten ein Genitiv ist schlecht, er wird nur in der Umgangssprache wenig gebraucht. Genauso wie keiner behaupten, würde ein Futur II ist schlecht, zum Erzählen von Geschichten ist übermäßiger Gebrauch nur unpassend, da er weniger Spannung aufbauen kann als ein Präsens, das in den meisten Sprachen auch auf das Futur ausgreift.

Mann kann also sprachwissenschaftlich die meisten willkürlichen Sprachäußerungen der Menschen beschreiben, ohne das hier Hierarchisierungen oder kausale Verknüpfungen nötig sind wie es (eine) Geschichte verlangen würde. Man hat eine Menge sprachlicher Elemente, kann aber mit nur wenigen von ihnen schon Bedeutung in der sozialen Kommunikation herstellen. Der Beobachter und Aufsteller eines Regelsystems erhebt keinen Anspruch auf Art und Weise der Benutzung einer Sprache. Er ermöglicht aber das Erlernen von Elementen dieses Systems. Hier greift der Punkt der Verknüpfung von Ethnologie und Sprachmodell. Kann man einfach die Sprachwissenschaft ausweiten und ihr nicht nur eine Sprachbeschreibung des Albanischen zutrauen, sondern auch die Sprache z.B. der Ungleichheit?

Ein Versuch:

Die Sprache der Ungleichheit,

Subjekte (Personen, die im empirischen Kontext unterschiedlichen Zugang zu Ressourcen der Macht, Produktion usw. haben)

Die Flexion der Verben

sein (Bildung der Vergangenheit von Gruppen von Minderheiten, Präsensbeschreibungen (biographische Notizen), sowie Zukunftsvorstellungen)

haben (ungleichmäßige Verteilung von Besitz und die Auswirkungen von besessen haben, zu besitzen und dem Wunsch danach zu besitzen)

können (ungleichmäßige Partizipation an Erwerbsmodellen: Selbständigkeit, Angestelltenverhältnisse, Meisterschaft, Verwaltung, Direktion usw.)

Deklinationssystem der Ungleichheit

Wer (unterdrückt, raubt aus, übervorteilt, überlistet)

... wessen (Besitz) ?

... mit wem ?

... wen?

... durch wen ?

... wo ?

Sprache kann also als Erklärungsmodell zur Überwindung des Widerspruches zwischen Ungleichheit und Gleichheitssgedanken dienen, das Erklärungsmodell jedoch verzichtet auf Konotationen und Hierarchien usw.

Neben dem Festhalten des Regelsystems, kann aber auch auf den Spracherwerb (Biographien in Bezug auf das Phänomen der Ungleichheit), auf Sprache ihrer Vermittlung durch die Gemeinschaft (sozialisierende Prozesse) und und und hingewiesen werden , das System ist mit jedem Paragraphen ausbaubar und doch verfälscht es nicht das Bild, es macht es nur dichter und die Empirie handhabbarer.

So, und nun meine Einladung zur Partizipation:

Die Spezialisten gerade in (Maschinen-) Sprachen und ihrer Anwendung sind die Informatiker und Computerspezialisten. Sie beherrschen die verschiedensten von ihnen aber auch ihre Regelsysteme. Informatiker nähern sich auch immer weiter der (menschlichen) Sprache, der Grammtik an (oder waren ihr schon immer nahe). Wie ich hörte, sagen sie, daß Programme und die Handhabbarkeit komplexer Vorgänge besser und damit ähnlich dynamisch funktionieren würden, wie Sprache, wenn sich Programme dem sprachlichen System anpassen würden. Hier kann sich ein Programm aus unterschiedlichsten Elementen selbst und kreativ schöpfen. (Ist XML schon eine Entwicklung davon?) Diejenigen, die aus der Informatikerbranche kommen, werden nur müde die Stirn runzeln und sagen, man was weiß der denn von uns? Und ich gebe gerne zu: Nicht wirklich viel. Aber ein gemeinsames Interesse ist vorhanden: die Nutzung von menschlichen Sprachen zur Behandlung komplexer Systeme, wie es Computerprogramme aber auch die menschliche Gesellschaft, die Fremde obendrein (Ethnologie) sind.

Und für alle die, die nicht zu denjenigen gehören, die nun schon zig Mal die Finger gehoben hätten. So what? Nun ja, kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie menschliche Sprache in der Informatik mittlerweile mitgedacht wird?

So hat mich bei der Abfassung meiner Doktorarbeit die open source Bewegung beeindruckt, wahrscheinlich auch, weil “die Bibel” dieser Leute “The Bazaar and the Cathedral” ist und mir der Bazaar mit der Liebste Aufenthalt in den Ländern ist, die ich so kenne.

Auch hat mich der Gedanke von Claude Levi Strauss sehr beeindruckt, der meinte Geschichtenerzähler könne man auch Bricoleur nennen: Bastler. Sie hätten einen Handwerkskasten von Anekdoten, Ideen und Erfahrungen, aus dem sie sich beim Bauen ihrer Geschichten bedienen und sich dabei nach dem Geschmack der Leute, für die sie Basteln richten. So bin ich durch viele andere Einflüsse zu einem Fan von Baukästen geworden. Baukästen haben den Vorteil, dass man immer wieder mal in den Baumarkt gehen kann und sich ein Teil dazuholt, mit dem man bisher nicht gearbeitet hat.

Ausgangspunkt für die hiesigen Überlegungen war der Umstand, daß ich nach einer Methode suchte, den Sozialismus der zwanziger und dreißiger Jahre in der Sowjetrepublik Turkestan zu beschreiben. Mir kam die Idee, dass alles was ich aus den Archiven der Museen herausholte keine Vergangenheitsbeschreibungen waren sondern Narrative. Schlüsselsituationen in der Zeit des Aufbaus des Sozialismus, zu denen man sich positiv zu verhalten hatte, wollte man Anerkennung im neuen System. Man mußte die Konterrevolution bekämpfen, mußte die Boden Wasserreform mitgestalten, der Kollektivierung voranhelfen, die Alphabetisierung der ländlichen Bevölkerung vorantreiben... Narrative hörten sich an wie Fälle in einem Deklinationsystem, welches ich dann “Die Deklination der Wirklichkeit” nannte. Aber andere Formen des Sozialismuses ließen sich aus dem Grammatischen Modell heraus erläutern: Konjunktiv (die Allgegenwärtige Lüge im System), Superlative (das Bilden von Heldenmodellen), Subjekte (fremde Aktivisten, die Familien, die kleinen Chefs) usw. Und das spannende daran war, man konnte mit der “Gramatik der Roten Zone” auch erklären, warum sovieles nach dem Zusammenbruch schnell aus dem Leben der Menschen ausgeschieden wurde, und warum sovieles immer noch in ihnen fortlebt: Sprachen kann man verlernen, aber Teile von ihnen bleiben länger im Gedächtnis.

'

So und nun kommt der Punkt, auf den ich eigentlich zu sprechen kommen wollte: die Verknüpfung von Ethnologie und Sprache als Denkmodell. Eigentlich soll dieser Ansatz kein Oberlehrerepos sein, sondern die Einladung zum Mitdenken. Sprache ist eine der vielleicht dynamischsten Methoden Bedeutungen zu produzieren. Sie ist höchst individuell, kann aber ohne Sprachumgebung nicht existieren. Von einer Sprache gibt es mannigfaltige Varianten: Soziolekte, Dialekte, Creole, Pidgins usw. Sie zu produzieren ist ein indiviueller Schöpfungsprozeß, der aber vom Korrektiv des Kollektivs stark reglementiert wird. Sprache und ihre benutzung ist ein ritueller Akt, der Nähe wie Distanz erzeugen kann, je nach Intension des Sprechers.

Die Sprachwissenschaft und die Methoden, diese zu erklären, sind weit fortgeschritten. Sie blieben auf der Ebene der Kategorien ohne Konnotationen, keiner würde behaupten ein Genitiv ist schlecht, er wird nur in der Umgangssprache wenig gebraucht. Genauso wie keiner behaupten, würde ein Futur II ist schlecht, zum Erzählen von Geschichten ist übermäßiger Gebrauch nur unpassend, da er weniger Spannung aufbauen kann als ein Präsens, das in den meisten Sprachen auch auf das Futur ausgreift.

Mann kann also sprachwissenschaftlich die meisten willkürlichen Sprachäußerungen der Menschen beschreiben, ohne das hier Hierarchisierungen oder kausale Verknüpfungen nötig sind wie es (eine) Geschichte verlangen würde. Man hat eine Menge sprachlicher Elemente, kann aber mit nur wenigen von ihnen schon Bedeutung in der sozialen Kommunikation herstellen. Der Beobachter und Aufsteller eines Regelsystems erhebt keinen Anspruch auf Art und Weise der Benutzung einer Sprache. Er ermöglicht aber das Erlernen von Elementen dieses Systems. Hier greift der Punkt der Verknüpfung von Ethnologie und Sprachmodell. Kann man einfach die Sprachwissenschaft ausweiten und ihr nicht nur eine Sprachbeschreibung des Albanischen zutrauen, sondern auch die Sprache z.B. der Ungleichheit?

Ein Versuch:

Die Sprache der Ungleichheit,

Subjekte (Personen, die im empirischen Kontext unterschiedlichen Zugang zu Ressourcen der Macht, Produktion usw. haben)

Die Flexion der Verben

sein (Bildung der Vergangenheit von Gruppen von Minderheiten, Präsensbeschreibungen (biographische Notizen), sowie Zukunftsvorstellungen)

haben (ungleichmäßige Verteilung von Besitz und die Auswirkungen von besessen haben, zu besitzen und dem Wunsch danach zu besitzen)

können (ungleichmäßige Partizipation an Erwerbsmodellen: Selbständigkeit, Angestelltenverhältnisse, Meisterschaft, Verwaltung, Direktion usw.)

Deklinationssystem der Ungleichheit

Wer (unterdrückt, raubt aus, übervorteilt, überlistet)

... wessen (Besitz) ?

... mit wem ?

... wen?

... durch wen ?

... wo ?

Sprache kann also als Erklärungsmodell zur Überwindung des Widerspruches zwischen Ungleichheit und Gleichheitssgedanken dienen, das Erklärungsmodell jedoch verzichtet auf Konotationen und Hierarchien usw.

Neben dem Festhalten des Regelsystems, kann aber auch auf den Spracherwerb (Biographien in Bezug auf das Phänomen der Ungleichheit), auf Sprache ihrer Vermittlung durch die Gemeinschaft (sozialisierende Prozesse) und und und hingewiesen werden , das System ist mit jedem Paragraphen ausbaubar und doch verfälscht es nicht das Bild, es macht es nur dichter und die Empirie handhabbarer.

So, und nun meine Einladung zur Partizipation:

Die Spezialisten gerade in (Maschinen-) Sprachen und ihrer Anwendung sind die Informatiker und Computerspezialisten. Sie beherrschen die verschiedensten von ihnen aber auch ihre Regelsysteme. Informatiker nähern sich auch immer weiter der (menschlichen) Sprache, der Grammtik an (oder waren ihr schon immer nahe). Wie ich hörte, sagen sie, daß Programme und die Handhabbarkeit komplexer Vorgänge besser und damit ähnlich dynamisch funktionieren würden, wie Sprache, wenn sich Programme dem sprachlichen System anpassen würden. Hier kann sich ein Programm aus unterschiedlichsten Elementen selbst und kreativ schöpfen. (Ist XML schon eine Entwicklung davon?) Diejenigen, die aus der Informatikerbranche kommen, werden nur müde die Stirn runzeln und sagen, man was weiß der denn von uns? Und ich gebe gerne zu: Nicht wirklich viel. Aber ein gemeinsames Interesse ist vorhanden: die Nutzung von menschlichen Sprachen zur Behandlung komplexer Systeme, wie es Computerprogramme aber auch die menschliche Gesellschaft, die Fremde obendrein (Ethnologie) sind.

Und für alle die, die nicht zu denjenigen gehören, die nun schon zig Mal die Finger gehoben hätten. So what? Nun ja, kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie menschliche Sprache in der Informatik mittlerweile mitgedacht wird?

Olim-devona - Di, 17:48